- 2024年11月28日 星期四

- 社长:赵宝泉 总编辑:周钢

书院千年,鲜活如初

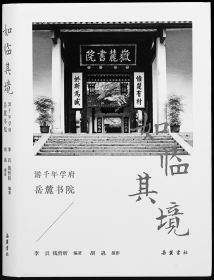

——读《如临其境——游千年学府岳麓书院》

2024年11月28日

编著 李兵、钱哲昕 摄影 胡骉 出版 岳麓书社 “好像与三两好友,或在蒙蒙细雨中,或在明媚阳光中,徜徉在千年庭院的中轴线上……”这是李兵教授新著《如临其境——游千年学府岳麓书院》(岳麓书社 ,2024年,以下简称《如临其境》)对读者的阅读期待。 作为一位曾经在岳麓书院学习、工作多年的老师,他以岳麓书院看得见的建筑为依托,用湖南大学建筑学院胡骉老师拍摄的照片作为插图,读文看图,如临其境。 一、让历史回到历史 “历史有自己的生命,它就像一个人,既随和又自尊。” 李兵教授在后记中写道,他每次陪朋友参观,讲解岳麓书院时,很多父母会不断把孩子往他身边推,希望孩子听得更清楚更仔细一些,在他们的眼神中,能很真切地感受到对岳麓书院历史与文化的渴望。 976年,潭州知州朱洞募资建岳麓书院。1015年,第一任山长周式向宋真宗求取了一块匾额。1131年,金军南下,岳麓书院毁于战火……“当我们把湖湘大地上的历史、地理、建筑带到大众面前时,我们首先要把历史读对。”这是李兵教授对历史最质朴的敬畏。 “道岸”“文津”朱张渡在哪里,自卑亭的由来,为什么是千年“学府”而不是千年“大学”?书院为什么能得到宋真宗亲笔题写的门额?书中一一道来。也许是、根据史料推测、据《岳麓书院志》记载……不确定的文词,是作者对“把历史读对”的真诚表达。 于是,作者综合大量史料,用最温和亲近的文字,讲述千百年来书院的世事沉浮,一代又一代有识之士怀着赤诚之心,梳理出“经世济民、实事求是”的湖湘精神文化正脉。 把历史读对,让历史回到历史,这是一座千年庭院应得的尊严。 二、让历史穿过故事 历史以真实为使命,但真实考证之外,还有历史可能性的故事。 “有一个口口相传的故事……”这是书中多处记录的故事开头。 “潇湘槐市”的“市”为什么反写?故事告诉我们,那时每月初一、十五两天,太学生们会拿出家里的书籍来这里买卖,这是一个露天的文化交易市场。后来,人们用“槐市”指代讲学之地。岳麓书院就是湖南的讲学之所,故事告诉我们一种可能,楚图南先生认为“槐市”跟“市场”是不一样的,岳麓书院这样的讲学场所,不能有“市侩”之气。 这些口口相传的故事,为我们唤醒失落的历史。 “槐树千年成木鬼,岳麓万古仰丘山”的妙语天成,孙子乾隆题写的“道南正脉”挂在书院的正中央,而爷爷康熙题写的“学达性天”却挂在没那么重要的位置,“红叶亭”改名为“爱晚亭”的机缘……那些没法在正史中严谨考证的历史,却可以在故事中永远活下来。 李兵教授说:“历史一定是有故事的。”故事,让岳麓书院离我们更近。 三、让历史活在今天 一定程度上,岳麓书院和我们的距离还比较远。 多次带学生、陪同客人朋友走进岳麓书院,参观的过程中,我看到,打卡式游览的外地游客居多,而像李兵教授和朋友这样慢慢走,边走边聊的少之又少。 或许,这和这座千年书院原有的“高深”姿态有关。 从程朱理学到阳明心学,从清代的经学圣地到后来的新学教育,岳麓书院始终站立在学术的前沿。是否,其深层的学术文化价值反而让岳麓书院渐渐远离我们的日常生活? 《如临其境》试图走出学术的“高深”,用通俗浅近的文字把古典的书院带进今天的生活。 文献记载“岳麓书院招收秀才以上的读书人”。那是什么样的学生呢?书中用意大利传教士利玛窦的记录回答:中国的秀才为学士,举人为硕士,进士为博士。如果比照现在的教育制度,岳麓书院招收的就是研究生,书院就相当于研究生院,是湖南的最高学府。 就这样,《如临其境》用现代的视角,让久远的书院日常在今天鲜活。 “我们试图让读者在品读文字和图片时,有如同身处岳麓书院之中的感觉。”这是书名《如临其境》的隐喻。或许,不只如临其境,还有千年书院的前世今生。(向春芳,湖南长沙麓山国际实验小学副校长)