岁月匆匆。1964那个龙年,已过去六十年,仿佛只在一转眼间。

走过一甲子,在任何人的生命里,都是漫长的一段。

回望六十年前,很多人会看到步履匆匆的自己,正在一步步踩实人生之路……

当“小教练”,代培大学生

讲述 潘春华 79岁 来自 江苏镇江

1964年,我在江苏镇江某军事院校当焊接教练员。镇江农业机械学院刚建校不久,培训实习机构不健全,便委托驻镇江的军事院校代培。我虽已有两年教学经历,但年龄小,与代培的大学生是同龄人,被他们称为“小教练”。

代培中,有两件趣事。一是在培训的学生中,我遇到了小学同班同学刘连贵。我俩七八年未见面了,培训时自然多了一分情趣和亲切。二是培训中,女生周晓燕因视力不太好,在焊接时将鼻子紧挨在面罩金属弹片上,焊钳刚巧碰上了面罩金属外壳,她脚上又未穿绝缘鞋,形成回路,被麻电了。当时,她连声叫喊“麻电、麻电,鼻子麻电”,将焊钳、面罩扔出去老远。我抓住这一典型事例,给同学们补上了安全课。第二天,周晓燕自觉穿上了绝缘鞋。实习结业时,刚好是1965年元旦,教练员和同学们举办联谊会,互赠贺年片。在所有教练员中,我收到的贺年片是最多的。

鏖战马颊河,满嘴起燎泡

讲述 郑天峰 83岁 来自 山东庆云

山东省庆云县境内的马颊河,解放前年久失修,堤岸破烂不堪。一到夏天,马颊河经常决堤泛滥,受灾范围在百里之外。解放后,政府不断对马颊河进行整治,但没解决根本问题,1960年又发生了特大水灾。1964年,中央调动各方力量根治马颊河,决定向外搬移河堤,拓宽河道。我以工程员的身份参与了这一巨大的工程。

那次工程对质量要求非常严格。新堤用土都得清除杂草杂物,每布40厘米厚土层就要用履带拖拉机碾压一次。碾压的质量,需经质检员运用仪器测量合格方能交工。质检员都是大学毕业生,他们对工作一丝不苟。我负责工程的验收和计量,工作很较真,因而有时惹得民工不满意。过后,我还得向民工们耐心解释:这是国家的百年大计……为了方便民工干活,碾压工作要夜间进行。因此,我也经常要工作到半夜,满嘴起了燎泡。

河工们的生活条件非常艰苦,但大家的干劲十足。班与班、连与连之间展开热火朝天的竞赛,你追我赶,奋勇争先。40天的任务,一个月就提前完成,一道整齐、高大、坚固的新堤矗立在了我们面前。

躲开母亲,翻上屋脊去从军

讲述 许洪光 79岁 来自 福建厦门

1964年,我被批准入伍。我家租住在一个小阁楼,上下得走楼梯。离家那天,我带上了几件裤头和脸盆、牙缸,其余衣服留给了弟弟。就要下楼时,我止步了。因为,我听到妈妈的哭声。我心头一阵犹疑,不知如何处理。妈妈的哭声撞击着我的心,而我又必须走,不能迟到。

记得上高中时,我们几个同学常走在学校后山土路上,用俄语唱:“再见吧妈妈,别难过,莫悲伤,祝福我们一路平安吧。”我们唱得很投入,想像着有一天也许有这样悲壮的场景出现。此时,情况大致相同,我的情绪却有差异。我仰天抬头,随着妈妈的哭声,泪水涌出。是啊,我这一去就是5年——当时空军服役期为5年。当了兵,万一上战场,能否活着回来,那是未知数。我如果走楼梯下去,妈妈看着我离开,不知会伤心到何等程度?

想了想,我翻上屋脊,沿着屋脊往前走,然后找了个地方,从几米的高处跳下,匆匆到大队部集合。我们被送到郊区武装部。第二天,入伍新兵的家人都来了,流泪送别。我爸也来了,他说当兵是好事,应高兴。他还讲厦门解放后,自己第一批报名入伍。他从邻居那里知道了我翻屋脊离家,没责怪我,只是告诫我到部队要注意安全,非不得已别翻屋脊……

到部队后,我是好兵,是“五好战士”。

第一次出远门

讲述 黄新中 74岁 来自 江苏启东

1964年12月,我到了200多里外的邻县参加专区中学生乒乓球锦标赛。这是我第一次出远门,父母破天荒地给了我5块钱。我想,这么多钱买什么呢?

在去的时候,中途,我们在一个大集镇吃中饭,并且是去了当地有名的望江楼饭店。这是我第一次进饭店吃饭,很新鲜很激动。领队蔡老师说:“我们比赛结束就不再聚餐了,赛前赛后两次并一次。”并亲切而坦诚地说:“我们老师喝一点酒,抽一点烟。你们还小,是学生,不能喝酒抽烟。”饭桌上的菜肴都是我以前从没见过的,印象最深的是“碗扣肉”,薄薄一长片红烧肉,不肥不腻,不咸不淡,吃了还想吃。

那次比赛,我除了参加男子单打,还参加了男女混合双打。我和搭档配合默契,获得了男女混双亚军。比赛结束,蔡老师关照我们:“到街上转转看看,适当买点东西回家,作一个纪念。”我花1元6角钱给家里买了10个蓝边大碗,用3角钱给自己买了第一条枕巾,用5分钱买了一张风景画香片,共计花了1元9角5分钱。这是我有生以来第一次用了这么多钱。

除了获奖,见了世面长了见识,是我这次参加比赛的最大收获。

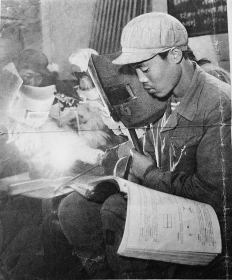

影像

高考后当小工,有苦有乐

讲述 王学华 77岁 来自 湖北武汉

1964年7月高考结束后,父母决定让我到父亲的单位当临时工。单位里的人见我身体瘦弱,戴着近视眼镜,一看就不是个能干粗活的人,便让我到修理班当个小工。

那段时间留给我印象最深的,是坐在铺沥青的油罐车后座,到离家15公里外的汉口闹市区去铺路面。路途遥远,又正值酷暑高温时节,一路上,那种上蒸下烤的滋味真是难以忍受。好在我也是从三年困难时期走过来的人,这点磨难还能扛得住。当然,也有一种意外“收获”,那便是可以一路饱览江城武汉的城市风光。特别是从万里长江第一桥走过,由于车速很慢,正可以细细观察桥头堡的模样和那镶嵌在大桥铁栏杆上的花鸟鱼虫。这个时候,我把辛劳和酷热丢了在脑后。

我当了将近一个半月的小工后,在9月初收到通知书,被录取到武汉师范学院中文短训班。学习一年后,我被分配到一所初中任教。